La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (Journal Officiel du 23 avril 2005) a donné la possibilité à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. La validité des directives anticipées est liée à la condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne. Le médecin en tient alors compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.

Un décret en Conseil d’État a précisé les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.

La forme de l’expression de la volonté relative à la fin de vie

Les directives anticipées s’entendent comme étant un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.

Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées.

Les directives anticipées sont-elles révocables et modifiables ?

Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, soit révoquées sans formalité. Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d’impossibilité d’écrire et de signer par la confirmation de deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée. Toute modification intervenue dans le respect des conditions prévues par le décret vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.

Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l’état d’inconscience de la personne, soit le jour où elle s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.

Quelles sont les modalités de conservation des directives anticipées ?

Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

À cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical.

Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance désignée, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical

Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical du patient.

Dans quel cas le médecin consulte-t-il les directives anticipées ?

Lorsqu’il envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.

La notion de personne de confiance

C’est l’article 116-6 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (JORF du 5 mars 2002 page 4118

texte n° 1) qui a introduit le principe selon lequel, "toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci".

Ce texte donne à la personne de confiance un rôle d’interlocuteur avec l’ensemble du corps médical. Par ailleurs, la loi du 22 avril 2005 précitée va encore plus loin, en son article 8 en précisant que lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

Enfin, dans le cadre du décret n° 2010-107 du 29 janv. 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement (JORF n°0025 du 30 janv. 2010 page 1869 texte n° 25) la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Le renforcement du rôle de la personne de confiance lui donne tout le poids qu’impose la charge confiée.

Existe-t-il un fichier national des directives anticipées ?

Malgré l’importance de l’arsenal juridique publié en la matière, aucun texte de caractère législatif ou réglementaire n’a prévu la création d’un fichier national centralisant les directives anticipées. Face à ce vide juridique, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) a créé son propre fichier ouvert non seulement à ses adhérents, mais également aux non-adhérents. Initié sur la base des principes de la loi de 2005, ce fichier est le seul qui existe en France. Selon une source proche de l’Association, plus de 7 000 directives anticipées ont été reçues et scannées. Reste néanmoins posée la question de la prise en compte des directives déposées. En l’absence d’un texte législatif, instaurant un tel fichier, il est évident que l’obligation de prendre en compte les directives enregistrées reste virtuelle.

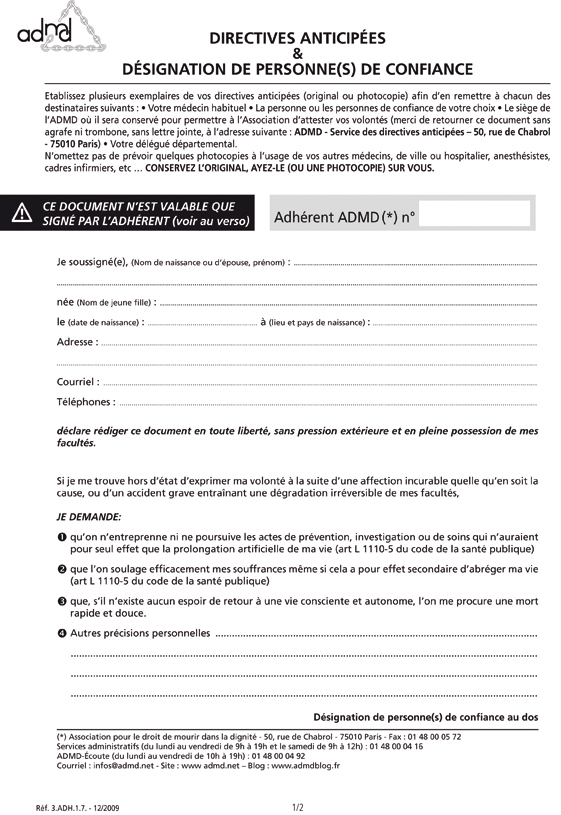

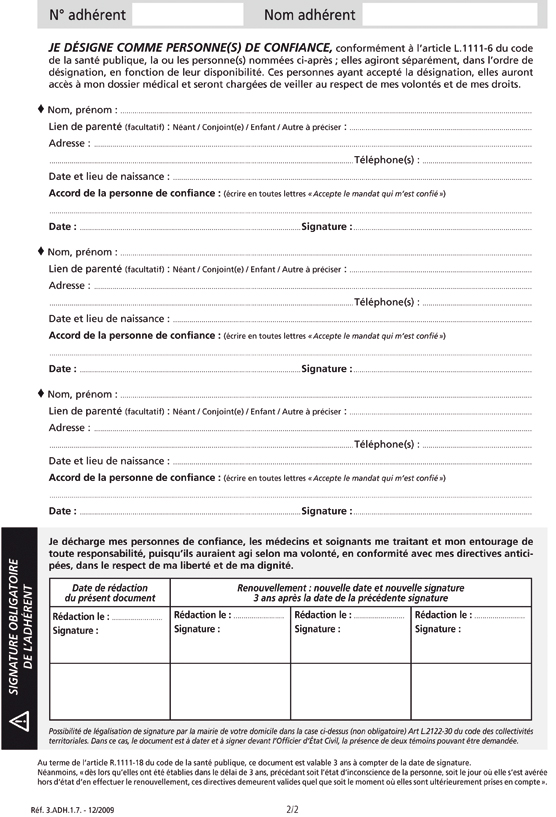

N’empêche que le travail de codification d’un formulaire de dépôt des directives engagé par l’ADMD est pertinent et constitue le socle du futur fichier national (Voir annexe).

Un décret en Conseil d’État a précisé les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.

La forme de l’expression de la volonté relative à la fin de vie

Les directives anticipées s’entendent comme étant un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.

Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées.

Les directives anticipées sont-elles révocables et modifiables ?

Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, soit révoquées sans formalité. Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d’impossibilité d’écrire et de signer par la confirmation de deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée. Toute modification intervenue dans le respect des conditions prévues par le décret vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.

Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l’état d’inconscience de la personne, soit le jour où elle s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.

Quelles sont les modalités de conservation des directives anticipées ?

Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

À cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical.

Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance désignée, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical

Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical du patient.

Dans quel cas le médecin consulte-t-il les directives anticipées ?

Lorsqu’il envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.

La notion de personne de confiance

C’est l’article 116-6 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (JORF du 5 mars 2002 page 4118

texte n° 1) qui a introduit le principe selon lequel, "toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci".

Ce texte donne à la personne de confiance un rôle d’interlocuteur avec l’ensemble du corps médical. Par ailleurs, la loi du 22 avril 2005 précitée va encore plus loin, en son article 8 en précisant que lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

Enfin, dans le cadre du décret n° 2010-107 du 29 janv. 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement (JORF n°0025 du 30 janv. 2010 page 1869 texte n° 25) la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Le renforcement du rôle de la personne de confiance lui donne tout le poids qu’impose la charge confiée.

Existe-t-il un fichier national des directives anticipées ?

Malgré l’importance de l’arsenal juridique publié en la matière, aucun texte de caractère législatif ou réglementaire n’a prévu la création d’un fichier national centralisant les directives anticipées. Face à ce vide juridique, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) a créé son propre fichier ouvert non seulement à ses adhérents, mais également aux non-adhérents. Initié sur la base des principes de la loi de 2005, ce fichier est le seul qui existe en France. Selon une source proche de l’Association, plus de 7 000 directives anticipées ont été reçues et scannées. Reste néanmoins posée la question de la prise en compte des directives déposées. En l’absence d’un texte législatif, instaurant un tel fichier, il est évident que l’obligation de prendre en compte les directives enregistrées reste virtuelle.

N’empêche que le travail de codification d’un formulaire de dépôt des directives engagé par l’ADMD est pertinent et constitue le socle du futur fichier national (Voir annexe).

Méziane Benarab

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :